今日は堂々と勇ましく、そして明日は墓の前

実は2年ほど、祖父母の遺骨がどこにあるか知らなかった。

父、父の兄、父の母、父の父という順番で亡くなったので、父方の家族はみんないなくなってしまった。

大工をやっていた祖父は、仕事中にノーヘルで屋根から落ちて大怪我をしてから入院を繰り返し、最期の10年は病院でほぼ寝たきりだったから、

「やっと四人そろって、チャーハンでも囲めてるんやろか」

火葬場からのぼる煙を見て、呑気に思った。

甲子園の祖父母の家へ遊びに行くたび「わてが作ったんやで!」と、得意顔で祖母がふるまってくれたチャーハンがものすごく美味しかった。あとから父がこそっと「騙されたらあかんぞ。あれは東海楼の持ち帰りや」と耳打ちしてきた。

道理で鉄人の味なわけである。見栄とは焦がし醤油の香り。

岸田家にとって、墓参りは縁遠い。

家族で墓参りをした記憶が一度もない。

親戚の墓がどれも遠いというのもあるし、母が病気をして車いすに乗るようになったのが決め手だった。

古い霊園は砂利道や階段が多く、車いすではお参りできないのだ。

かんたんに会えない場所へ持っていくのが寂しく、父の骨壷すら、うちのリビングに鎮座したままである。たまに弟が、意味もなく両手で持ち上げている。ええんやろか。

墓参りをしようと思い立ったのは、今年に入ってすぐだ。

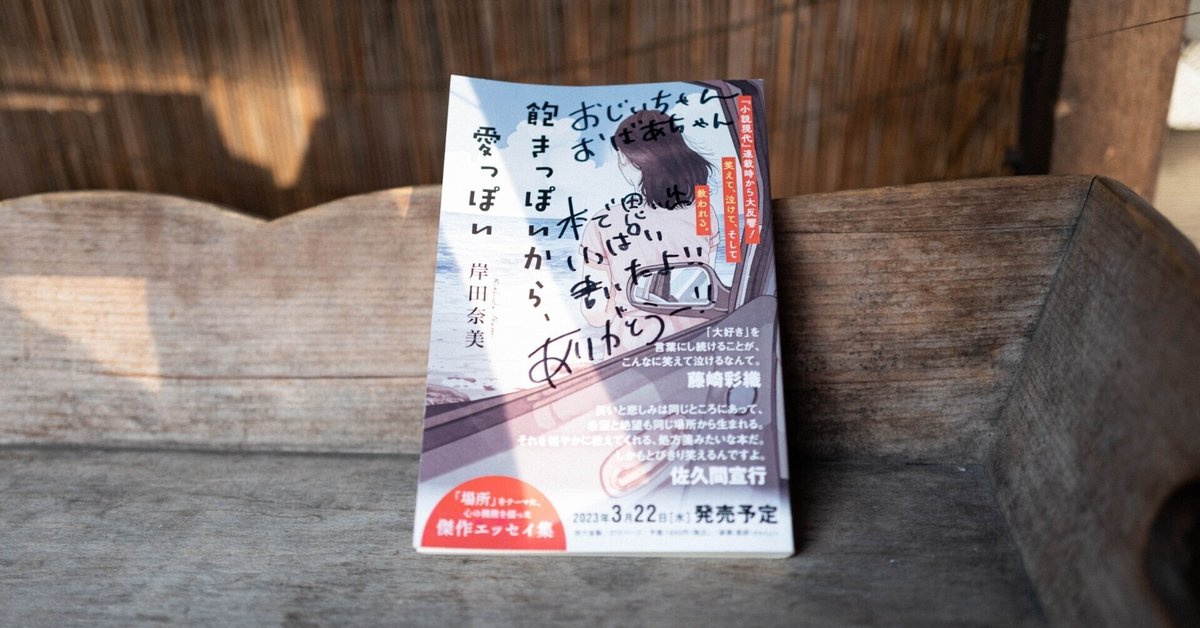

NHKでドラマ化と、新刊『飽きっぽいから、愛っぽい』の発売が迫っていた。

あの世でNHKが観られるのかはわからないが、観れそうな気がする。新刊でも、祖父母とのハードコアでユニークな記憶を書いた。

さすがにこれは、墓参り時なのではないかと!

『重版出来』という漫画で、主人公の黒沢心は「やはり……墓参りは効く……」としみじみ感動していた。効かせたい。強欲の骨壷。

遺骨の在り処がわかり、ついに、その日がやってきた。

「くれぐれも……くれぐれもおじいちゃんたちに、よろしくやで」

玄関で母は、木綿のハンカチーフでも振りそうな勢いで、わたしを見送った。車いすで行けるかどうかわからないので、わたしが先遣隊として向かうのだ。

目的地は、西本願寺。

猛烈に混んでいる京都のバスに揺られながら、ふと、停車中に窓の外を眺める。ある神社の入り口に、紙が貼ってる。

“厄年 早見表”

“女性の本厄 1991年生まれ”

「わたしのことやないか……」

絶句した。

もともと厄にまみれながらも豪運によってしぶとく蘇り続ける半生ではあるけど。今年はさらに厄年なのか。こんな、こんなに色々、予定があるのに。

(ちゃんと手え洗ってきい!)

豪快に声を張り上げていた、おちょぼ口の祖母を思い出す。

急遽、バスを乗り換え、神社に寄って厄払いしてもらった。思い立ったらすぐに払えるんやな。

きれいなお参りは、きれいな体で。神社からの仏閣はしご。ええんやろか。

夕方近くになってしまったが、西本願寺へ向かった。

ここに、祖父母のお墓が……。

なかった。

立派なたたずまいに「ほえ〜!」と感嘆しながら歩き回ったが、墓地がどこにもなかった。

遺骨の在り処を知る親族が、教えてくれたのに。

「京都の西本願寺にあるんですよね?」

「……」

「あの、西本願寺にあるんですよね?」

「はい」

「西本願寺まで行って、名前とか伝えたら、お墓参りできますか」

「……」

「できますか?」

「はい」

「行っていいですか」

「……」

こんな具合で途切れそうな連絡を繰り返し、半年越しにやっとわかったのに。

歩き疲れて途方に暮れたころ、境内を掃除しているご住職がいた。

「お墓参りに来たんですが」

「お墓……?ああ、ここにはありませんよ」

なかった。

「に、西本願寺にあると聞いてやって来まして」

「えーと、たぶん、大谷本廟という場所じゃないかと」

「ほんびょ……え、なんて……?」

「ここからバスで10分です」

お墓は違う場所にあるらしい。

循環バスというものをボケーッと待っていたら、全然来なくて、見かねた別のご住職が、循環バスは去年廃止されたので反対側にある路線バスへ乗りなさいと諭してくれた。

息を切らせて走り、やっとの思いでバスに揺られながら、わたしは思った。

ナショナル・トレジャーかよ。

失われた骨を探し、あやふやなヒントを頼りに、古都を走り回る。ナショナル・トレジャーかよ。墓参りってこんなに難しいのか。ただ参りたいだけなのに。ニコラス・ケイジもこんな思いをしたってのか。

母が「昔、ニコラス・ケイジをそういう刑事やと思ってた」と言っていたどうしようもない記憶が、走馬灯のように蘇る。葬り去りたい。

着いた。

ここが大谷本廟だ。

閉門ギリギリで、この石段を駆け上がった。死ぬかと思った。縁起でもない。

受付で名前を伝えると、祖父母にはお墓があるわけじゃなく、他の人たちと一緒に合葬で納骨されていると教えてくれた。

お墓、ないのか……。

ちょっとだけ、しょんぼりする。

でっかいお堂があるので、そこでお参りした。

届いたばかりの新刊の見本も持ってきた。

「じいちゃん、ばあちゃん、来るの遅くなってごめんなあ。あのな、わたしな、今度な、NHKでドラマになるねん。ほんでな、甲子園のこともな、本に書いてん。じいちゃんさ、体しんどいのに毎日、伯母さんが用意してくれた弁当をさ、川へ投げ捨てに行ってたやろ……あれウケたわ。叔母さんはガチギレしてたけど」

不思議なもんで、黙っていたつもりが、いつの間にか声に出ている。

あかん。

これ以上、話したら、泣いてしまう。

悲しいわけでも、嬉しいわけでもない、得体の知れない涙がこみ上げる。わたしはキュッと唇を結んだ。

「話すよりも、読んでもろた方が、早いわ」

新刊を供えてみた。

花も一緒に供えられると知り、すぐ近くの花屋へ駆け込んだ。

花屋にはおびただしい数のバケツや香炉が棚に押し込められて、全部に「山田家」とか「渡辺家」とか、名前が書いてある。

何度もお墓参りに来る人は、道具を預けられるそうだ。鏡月のキープボトルみたいな仕組みだった。

急いで、でっかいお堂に戻ってくると、人影が。

掃除のおじちゃんが、箒とゴミ袋をそばに置いたまま、佇んでいる。

手には、わたしの本が。

ウ、ウワーッッッッ!!!

思わず叫んでしまいそうだったが、あまりにおじちゃんが真剣な顔でページをめくっているので、何も言えなかった。

わたしの頭へ即座に浮かんだのは。

「訴訟」

の二文字である。

あれは発売二ヶ月前にして著者と書店員にのみ閲覧が許された、秘密の見本誌なのだ。迂闊だった。誰もおらんと思ってた。コンプライアンスがお陀仏していた。ウワーッッッ!!!申し訳ございません、講談社様!!!訴訟しないでください!!!

掃除のおじちゃんに情報漏えいしていく様を、動揺しながら見つめ続けた。

振り返ったおじちゃんは、狼狽するわたしの存在にギョッとする。

「あんたが書いたん?」

「あっ、はい」

「こんなん供えられてるん、めずらしいなとおもて。ほら、いつも回収してるから、ぼくがここで」

「そうなんですか」

「こういうのはぼく、よおわからんけども、あんたは立派やな」

おじちゃんは、しゃがれた声を揺らした。

「……これどないすんの。お供えしてええの。するんやったら、持っていくけども」

それは、燃やされて無くなることを意味していた。見本誌はこれしかないので持って帰るつもりだったけど、なぜかその時、わたしはうなずいてしまった。なぜだ。

「こういうのはぼく、よおわからんけども、届くと思うで」

チャーハンを囲みながら、本を回し読みしている四人の姿を想像する。父はたぶん鼻でもほじりながら「好き勝手やりよって」と文句を言っている。

「日が暮れるから、はよ帰りや」

おじちゃんは素っ気ない言葉を残し、お供えの並んだ盆を持って、どこかへ行ってしまった。

帰るか。

もう一度手を合わせてから、お堂に背を向けると、すごい景色が広がっていた。息を呑んだ。

夕暮れの淡いオレンジ色に照らされ、祇園の美しい町並みがはっきり見下ろせた。なんて気持ちいい光景だろうかと心が震える。

ふらふらと歩いた、帰り道。

石段のそばに『車いすの人はこちら』という看板を見つけた。

まるで光っているように視界へ飛び込んできた看板。吸い寄せられるように近づいてみるとそこには、真新しいエレベーターがあった。

「あっ、ここ、オカンも来れるんや……」

めずらしい偶然だな。良かったな。

嬉しくて、母に報告しようとスマホを取り出しながら、これはたぶん偶然じゃないよな、と気づいた。

『奈美ちゃんが頑張っているのはわかるけど、ええ加減にしてください。うちに迷惑かけないで!』

書き殴ったような手紙がうちに届いたのは、24歳のときだった。

※紙版の「飽きっぽいから、愛っぽい」を購入すると、キナリ★マガジンが初月無料で読めます。2024年3月まで。詳しくは帯の見返しをお読みください。

ここから先は

岸田奈美のキナリ★マガジン

新作を月4本+過去作400本以上が読み放題。岸田家の収入の9割を占める、生きてゆくための恥さらしマガジン。購読してくださる皆さんは遠い親戚…

週末にグループホームから帰ってくる弟や、ばあちゃんと美味しいものを食べます。中華料理が好きです。