ばあちゃんの再来と蜃気楼

ばあちゃんと、会うことになった。

怖い。

なんせ、ばあちゃんと会うのは4ヶ月ぶりである。

それまでは、毎日朝から晩までリビングを陣取り、クリストファー・ノーラン『ダンケルク』IMAX上映とタメ張れるほどの迫力轟音でテレビをつけ、手をたたいてヒャーッヒャッヒャッと笑うばあちゃんと、毎日、顔をあわせていたのに。

隣の部屋にいても、山田くんが座布団持っていく足音が聞こえた。客席がウケるたびに爆撃のような音。笑点で「頼むから誰もウケるな」と願っていた家族はたぶん、日本中探してもうちだけ。

ばあちゃんは今、認知症の人たちが集まるグループホームで、暮らしている。

会おうと思ったら、いつでも会いに行けたのだが。

「そのまま家へ帰れるもんだと思い込んじゃって、暴れる人も多いですから」

施設の職員さんのアドバイスで、ばあちゃんが慣れるまで、顔を見に行くのをやめた。

本当は、わたしも、母も、ホッとしていた。

5月に入って、そろそろいかがですか、と職員さんから連絡をもらったはいいが、日時と場所を決めるだけで、ホコリの積もった言い訳をせっせと棚卸し、一ヶ月もかかってしまった。

ぶっちゃけ、行きたくない。

家にいたときのばあちゃんは、もう、ひどかった。むちゃくちゃだった。

冷蔵庫の中身を片っぱしから煮込んで捨ててしまうので、岸田家は“食いもんの恨み”にとりつかれた鬼の地獄だった。ひとつ積んでは豚肉のため……ふたつ積んではプリンのため……。

別々に暮らせるようになってから、地獄はただの北区(神戸市)に変わった。

ばあちゃんの話をするとき、母がやっと、すこし笑うようになった。

わたしも、ばあちゃんのことが好きになった。けど、なぜだか思い出すのは、わたしがうんと幼かったころ「奈美ちゃんはかわいいねえ」と、優しくしてくれた、はるか億光年、彼方のばあちゃんばかりだ。

ばあちゃんと距離が、遠く離れたら。

遠く離れた時間のばあちゃんを、愛せるようになった。

安寧の地から、急にギャギャッと引き戻されるのが怖い。

あとシンプルに、いきなり老いた家族を見るのが怖い。

毎日そばで見ていたら気づかなかったはずの小さな変化を、まとめてつきつけられるのが怖い。

後ろめたさが、あぶくみたいに浮かぶ。

「もう帰りたいって言われたら、どうしよう」

やっと日程を決めたとき、母に聞いてみた。

「ほんまにねえ、どうしよう」

戻れないよと伝えることも、あの日々に戻ってしまうことも、怖い。

その怖さが、苦くて、寂しい。

そして、約束の今日。

10時に起きて京都を出発し、神戸で母と合流するはずだった。

寝坊したような予感がして、飛び起きた。8時。もっぺん寝る。飛び起きる。9時。なんでやねん。眠りすぎることに定評のあるわたしが、なんとめずらしい。

早く起きても、待つ時間がそわそわするので、結局、三度寝した。

京都駅につく頃、母から電話があった。

「お母さんに帽子でも買ってあげたらよかった。忘れてたわ」

贈り物を選ぶのは大好きな母が、なんとめずらしい。

二人とも、心のどっかで、できるだけ考えないようにしていたということか。そろり、そろり、忍び足で今日を迎えたのだ。

新幹線の時間まで、15分あった。

新幹線の改札をとおりすぎ、京都駅の伊勢丹に飛び込んだ。

婦人用品のフロアは、クリアランスセールでごった返していた。平日の朝だから、おばあさんたちが多い。

みんな上品そうなおべべを着て、しゃきしゃき歩き、帽子や傘をひろげてお喋りしている。

この人たちと、ばあちゃんと、なにが違うんだろう。どこで違ったんだろう。なに食べたらよかったんだろう。

「はあ〜ッ!こんな混んでるんやったら、あたしはイオンで買うわ!」

腰の曲がったおばあさんの、元気な文句節が聞こえた。イオンまでひとりで歩いて行けるのか。うちのばあちゃんは、ここ五年、買い物に出かけてないのに。

もみくちゃになりながら帽子を見てみる。わからない。年寄りの趣味がまったくわからない。

薄いピンク色の帽子が目についた。

わたしの記憶のなかで、ばあちゃんはいつも、濃い赤色の服を着ている。夏も冬も、あの服ばっかり。何日もお風呂に入ってないのに、洗濯していないのに、ばあちゃんの匂いは変わらなかった。怪奇現象。

ピンク色と赤色。いいじゃん、合うじゃん。

帽子を手にとって、レジへ向かった。

レジの近くの棚に、サンバイザーもあった。

これなあ、ばあちゃん、ずっとかぶってたな。室内でも。寝るときも「サンバイザーがない、ない」って言ってた。メガネかよ。

眩しくならないかもしれないが、頭頂部はノーガードである。直射日光にやられる。危険すぎる。

棚にいったん戻したが、「サンバイザー、サンバイザー」と、廊下をずりずり這い回るばあちゃんを思い出し、一応これも買っていくことにした。

お会計をした。

ひとつ1万4000円もした。

「そ、そんないいやつですか、それ」

「FURLA(フルラ)のお帽子ですので……」

FURLAだった。

迷ったが、すでにレジの後ろには長蛇の列。選びなおす時間はない。岸田家で一番高価なものを頭に乗っけている人が、ばあちゃんに決まった瞬間だった。時代が時代なら、それは王。面談という名の戴冠式。

神戸で母の車に乗り、福祉作業所にいる弟を迎えにいった。そこから、ばあちゃんと会いに行くのだが。

「コロッケ食べたいなあ……」

やまがきの横で車をとめてもらい、コロッケを買った。

気温は40度。災害級の猛烈な炎天下で、弟と、コロッケを無心で食べた。むちゃくちゃ美味かった。気が遠くなり、死ぬ間際の味がした。

普段なら絶対、そんなことしないのに。行きたくない。

車を運転しながら、母が言う。

「一時間したら、グループホームの職員さんが迎えにきてくれるんやけど」

「うん」

「一時間も、場がもつんかな……」

押し黙った。誰も、ばあちゃんと長く話したことがない。ばあちゃんは大抵のことに興味がないし、口を開けば、怒ってばかりだった。母の幼い頃から。

「なに話したらええんやろうか」

生放送のバラエティ番組のような緊張感。われわれったら、家族だというのに。

有馬グランドホテルのラウンジに着いた。

ここかコメダ珈琲しか選択肢がなかった。母が「昔は毎年のように有馬温泉に来てたね」と何十年も前の家族旅行エピソードをおもむろに引っ張り出したので、なんとなくここになった。

職員さんに連れられて、ばあちゃんは20分も前に着いていた。

「久しぶりやねえ、あんたら」

ばあちゃんの声がした。

どうしよう。ばあちゃんが、老いてたら。歩けなくなってたら。ガリッガリに痩せてたら。

わたしは目をこらす。

いや太ってるやないか。

ばあちゃん、ふっくらしてた。冷蔵庫のごった煮じゃなく、バランスのとれた食事をしてるからだ。

「あら、まあ、まあ、まあ」

ばあちゃんが、母を見て、嬉しそうに笑った。母のことをちゃんと覚えている。よかった。

しかし、油断はまだできない。わたしのことを忘れてる可能性がある。それが怖い。あんた誰やね、と言われたらつらい。

ばあちゃんがわたしを見た。

「……覚えてる?」

おそるおそる、わたしは自分をゆびさした。

「なに言うてんの、あんたは奈美ちゃん」

ッッッッ……セーーーーーーフ!

ばあちゃんの肩ごしに、母が主審のごとく「セーフ」と両手を振り下げている。よかった!全然余裕じゃん!いけいけ!回れ回れ!二塁まで行け!

「あんたはこないだ、テレビで見たわ」

出ててよかった、朝日放送テレビ。

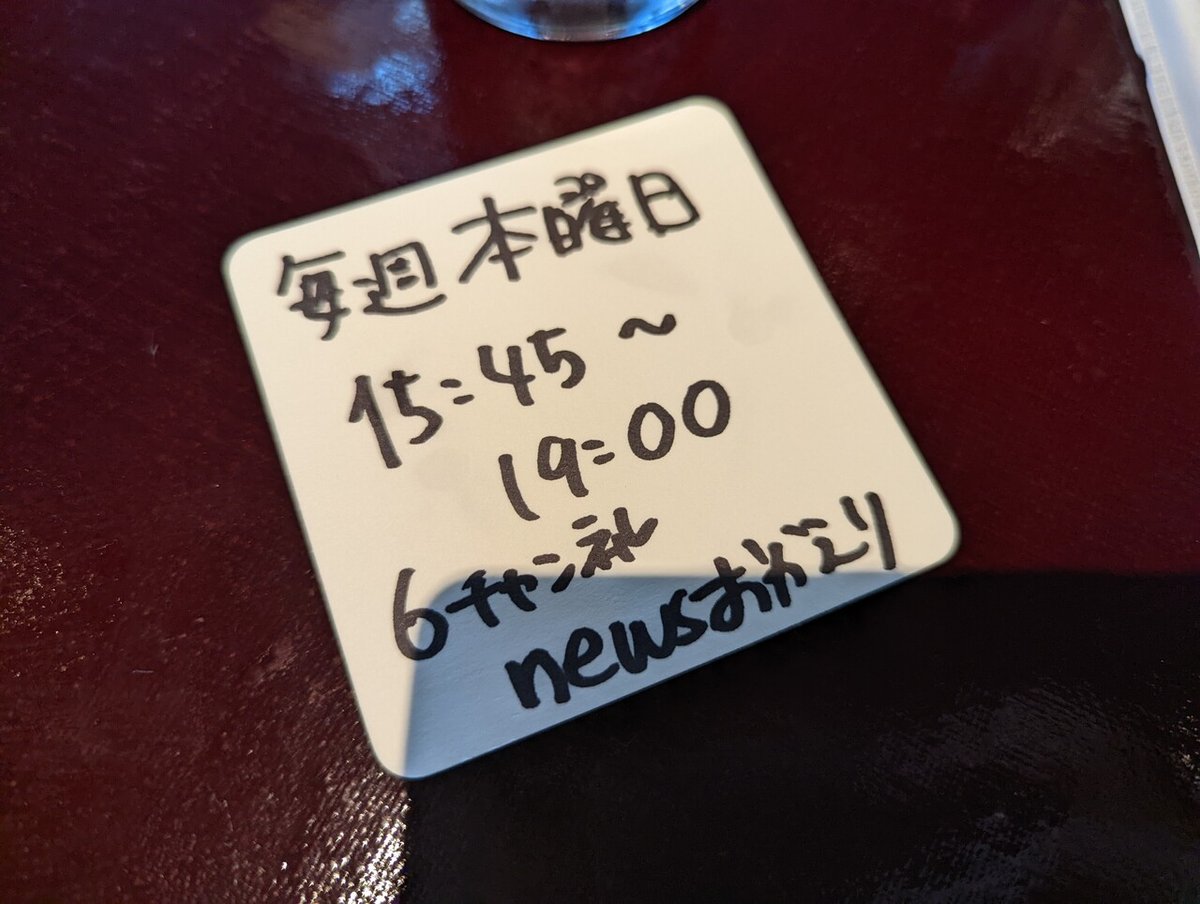

わたしは毎週木曜日に『newsおかえり』で毒にも薬にもならないコメントをする係として生き恥を顔ごとさらしているのだが、それでよかった。

これからも、万が一にも忘れないように、コースターに書いて渡した。

「僕は?」

弟が前に出た。そりゃ覚えてるだろう。ばあちゃんが一番気にして世話を焼いてたのは、弟なんだから。

「あんたは……あんたは誰や?」

えっ、そっち?

弟が後頭部に一発くらったような顔をした。予想外の展開に、鳩が豆ピストル。気まずい空気が流れる。

「あっ、良太か?ちょっと肥えたから、わからんかったわ!」

セーフ!セーフ!セーフッ!

あぶね〜〜〜!今シーズン終わったかと思った!すんでのところで一点入った。肥えてただけだった。

席について、肥えてただけの弟はコーラを、ほかは三人ともコーヒーを注文した。

運ばれてくるまでに、ばあちゃんはコップの水を飲み干し、ラウンジ中に響き渡る音でガリガリと氷を食べていた。

熱中症にならなさそうで、なにより。

「グループホームはどう?」

母が聞いた。なんかこう、ふわっとしたボールじゃなく、ノールックでシュバッと投げてるような聞き方が、おもしろかった。母の緊張が伝わる。

「ええよ」

「ええの?」

「うん。部屋も静かやし、ご飯もあるし、ええよ」

「友だちはできた?」

「そりゃ、なんやかんや、おるわさ」

「どういう人?」

「わからへんけど、みんな遠くから来てはるで」

「いやな人はおらん?」

「おらんよ、そんなん。おっても近づかんよ」

ばあちゃんは機嫌が良さそうだ。

「帰りたいって思う?」

びっくりした。母がそれを聞くと思わなかった。しかし、母もここは聞いておきたかったんだろう。

「思わんよ。わたしは、あそこがええわ」

張り詰めていた空気の糸が、たゆんだ。

ばあちゃんは「あたしはお菓子なんて食べてへんよ」というウソは機関銃のようにつきまくるが、気をつかうようなウソはつかない。

「家事せんでええから、楽やで」

せやな。ばあちゃん、家におったとき、ずっと洗濯してたもんな。洗濯物、洗剤ついたまま干すから、バリバリなってたけど。やらんでええって言うてるのにやるから、洗濯が好きなんかと思ってたけど、習慣でやっててんな。

ばあちゃんが、コーラをおちょぼ口で飲む良太を、じっと見た。

「良太はあんた、男前になったなあ」

「いや、まだまだ」

弟のポテンシャルの自覚が高いことはさておき、ばあちゃんが、思った以上にしっかりしていた。家にいるときより喋っている。

「毎日仕事、いっとんか?」

「うん」

つじつまも合っている。話がはずむ。

「奈美ちゃんは、あんたいくつになったんや?」

「いくつやと思う?」

「25歳くらいか」

「今月で31歳やで」

「31歳!?」

ばあちゃんが目ン玉をむいて、急に爆笑しはじめた。

「あんた、ええ歳やな。相手は誰かおるんか?結婚はいつや?孫ちゃんはまだか?」

感動してしまった。令和の世においてはどうかと思うが、それより、テンプレートな質問がポンポンと返ってくることに。すごい。すごいぞ。

「もうちょっとかかるから、それまで死なんといてや」

「ヒャーッ、ヒャッ、ヒャッ!」

なにがおもしろいのかわからんが、ばあちゃんが笑っている。ああ、よかった。きてよかった。ばあちゃんはしっかりしている。

グループホームで落ち着いた日々を過ごして、しゃんとしたんだ。

「ほんで、奈美ちゃんは、あんたいくつになったんや?」

まあ、ちょっとだけ、様子はおかしいけども。

「31歳やで」

「31歳!?」

ばあちゃんがギョエーッという顔をした。

「あんた、ええ歳やな。相手は誰かおるんか?結婚はいつや?孫ちゃんはまだか?」

二周目。いたって真面目な二週目が始まった。

「来年あたりにしようかなって思ってるわ。ハワイかドバイで」

適当なことを言ってみた。ばあちゃんは、そうか、と機嫌よくうなずいた。

「ほんで……」

きた。

「奈美ちゃんは、あんたいくつになったんや?」

ばあちゃんが、RPGゲームの村人みたいになってしまった。

「26歳やで」

「ほな、まだまだこれからやな」

「うん、結婚はまだやけど、梅吉は結婚したで」

梅吉とは、うちにいるトイプードルだ。ばあちゃんもよく知っている。ばあちゃんはあまり、梅吉のことが好きではないけど。クイックルワイパーで追い回すから、梅吉に尻とか噛まれてたし。

「あの犬が結婚やて!?」

「うん。ほんでこないだ、梅吉の孫が12匹生まれた」

「12匹ってあんた、それ、マンションの床抜けるがな!」

ばあちゃんが手を叩いて、のけぞりながら笑った。笑いすぎてにじんだ涙を拭き、コーヒーをひとくち飲む。

そして。

「奈美ちゃんは、あんたいくつになったんや?」

「42歳やで」

「ええーっ!そんないっとったんか!」

「こないだ梅吉の孫も24匹生まれてんで」

「そんなにおるわけないやろっ!」

「おるねんて」

「いろんな色の子犬が生まれたんか?」

母が複雑な表情で飲んでいたカフェオレを吹いた。

「そりゃもう……白色から黒色までグラデーションで一匹ずつおるし、茶色も緑色もおるで」

「そうかあ」

ばあちゃんが、おしぼりで手を拭く。

「……緑色ォ!?」

急に思い出したように、声を失うほど笑いはじめる。ウケている。しょうもない話でむちゃくちゃウケている。不安になるほどのバカウケ。

結局、このくだりを六回は繰り返したのだが、わたしが繰り出す回答によって、ばあちゃんのウケがわずかに変わるのだ。わたしもわたしで、同じ話を、ちょっとずつ変えて、ばあちゃんのウケを探る。

大ウケを狙えたときは、達成感でいっぱいだった。最終的に、わたしは今月で31歳だけど七人の男から求婚されており、一番めずらしい宝物を持ってきた男と挙式することにしているが、海底火山の影響で教会を建てるのを延期している、という話に落ち着いた。ばあちゃんは過呼吸になるんじゃないかと思うくらい、笑っていた。

これからラジオやテレビでエピソードトークを披露する場合は、まず、ばあちゃんで練習させてもらおうと思う。何度でもできる。素振り。

「なんか、いつも新鮮な気持ちになれるって、うらやましいわ」

母がポカンとしながら、つぶやいた。

記憶する力は衰えても、ユーモアを受け取る力が残ってたら、なんか幸せそうに見える。

ばあちゃんに忘れられることが、怖くなくなった。結局わたしがどれだけ寂しがっても、思い出を飛び越えた先で、今を笑えてしまう人にはかなわない。

最後に、わたしと母からだといって、帽子をあげた。

「これは、ええわ!助かるわ!」

ばあちゃんは大喜びして、ふたつの帽子を手にとり、サンバイザーをかぶってみせた。

「自転車に乗って買い物いくときに、ほんま便利やねん」

自転車は十五年前に捨てた。買い物なんてもちろん行ってない。

「買い物って、なに買ってるん?」

「食パン」

ばあちゃんが元気そうに見えるのは、いつだって、自転車に乗って、買い物にいって、ふかふかの食パンを買った気持ちになってるからかな。

「これがあると、ホッとするんよ」

そんなふうに言われて、サンバイザーも冥利に尽きていると思う。

職員さんが迎えにきて、ばあちゃんは、ずっと昔からそうだったみたいに、車に乗り込んで帰っていった。

外はものすごい暑さで、駐車場の地面から、ゆらゆらと湯気みたいなものが揺れている。

ばあちゃんは砂漠の蜃気楼の向こうに走り去って、消えてしまった。

母も、蜃気楼みたいな話をした。

「昔、カスピ海ヨーグルトって流行ったやん?あれのタネをお母さんがほしいって言うから、わたしが探して買ってきてん。そしたら、『なんやねん、こんなもんいらんわ』って言われて……もう何十年も前の話やけど……悲しかったなあ」

ばあちゃんのことだ。

「お母さんになにかをあげて、喜んでもらえたことが一度もない。愛してもらえた自信もない。あの人の人生は、一体なにが楽しいんやろうって、ずっと思ってた」

知っている。それどころかばあちゃんは、父が亡くなったときの保険金や、母の生活金を、こっそりと自分の町工場につぎ込んでいた。

母はずっと傷ついていて、ずっと根に持っている。

「ちょっと離れたところから見てたら、明るくて、ええ人なんかもな」

ええお母さんなのか、都合のええ人なのか、それはそれでええ人生なのか。本当の意図は、わからない。

赦すというのは、孤独な作業なのだなと思う。離れたことへの「ごめんね」を抱えながら、後ろ髪を引かれる苦しさを傷にしながら、誰のためでもなく、自分のためだけに赦していく。遠いどこかで、ずっとひとりで。

今までに書いた、ばあちゃんとのあれこれ

週末にグループホームから帰ってくる弟や、ばあちゃんと美味しいものを食べます。中華料理が好きです。